トップページ用

Concept

私たちが「シナジックモビリティ」で何を目指しているのか、

また、将来、社会にどのようなメリットを生み出すのかを紹介します。

自動運転社会の到来

はじめに

自動運転社会に求められる新しいプラットフォームの創出

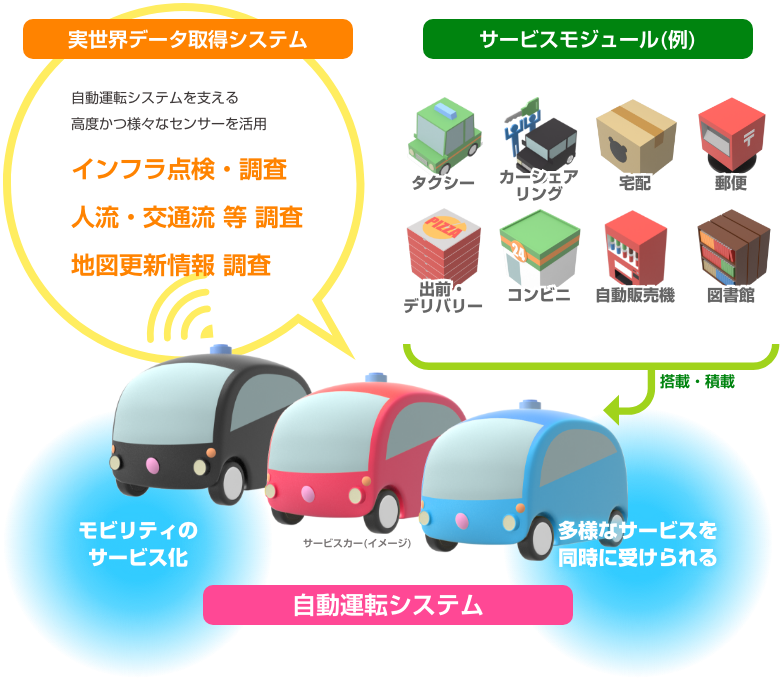

2020年代には自動運転技術が普及し、様々なサービスが次々と登場することが期待されています。そのような中、社会はどのように変化していくのでしょうか。私たちが提案するのは、超スマート社会の実現を目指し、「自動運転技術」によって実現される新しい社会のカタチです。自動運転車両の運行管理を集中・共有化して、「ヒトの移動」のみならず、「モノ・サービスの移動」を実現、さらには「実世界データからの価値創造」で社会を支える新しいサービスプラットフォーム。それが「シナジックモビリティ」です。

-

ヒトの移動

タクシー・カーシェア など

-

モノの移動

宅配・郵便・貨物 など

-

サービスの移動

移動図書館、移動販売(自販機)、遠隔健診、エンタメ など

-

実世界データからの価値創造

道路・橋、電柱のモニタリング、店舗・看板の更新調査、人流・交通量調査 など

モビリティのサービス化

構想

様々なサービスのシナジーを生み出す超高効率な未来

これまで、ヒトの移動は主に自家用車やバス、タクシーなどによって需要が満たされてきました。これらは、郵便や運輸サービスとは独立に提供されてきました。しかし、人口が減少し、少子高齢化や過疎化が進む地域では、バスやタクシーといったヒトの移動専用のサービス維持に、限界が生じ始めています。シナジックモビリティは、そうした異なるサービスを同一の車両で行うことで、超高効率の社会を目指します。

移動需要とサービス供給のマッチング

課題

移動の需要とサービス供給をマッチングさせる新技術

ヒトが「移動したい」、モノを「移動させたい」、サービスを「受けたい」、実世界を「調べたい」といった様々な需要に対し、移動サービスや、その上で提供される多様なサービスやデータの供給を適切にマッチングさせること。それがシナジックモビリティが創出する新しいマーケットで、多様なサービス企業の参入を促します。

車両の所有、運行管理、サービス提供のアンバンドル化

メリット1

管理・運行コストを最小化し小規模の事業者でも利用可能に

これまでのモビリティサービスでは、車両の所有・運行管理・サービス提供を同じ事業者が行ってきました。しかし自動運転が普及すると、サービス事業者ごとに大規模な自動運転のための投資が必要となり、中小の事業者には対応できません。シナジックモビリティは、サービスと車両の所有、運行管理をアンバンドル化(個別化)し、中小事業者でも、自動運転技術の恩恵を受けられる社会を目指します。

ポスト・シェアリング・エコノミー

メリット2

シェアリング・エコノミーに代わり新たなシナジー効果を発揮

近年注目されている「シェアリング・エコノミー」は、車や部屋といったモノ・サービス・場所などを、IT技術によって、簡単にシェアする仕組みです。しかし「シェア」は、それぞれのリソース(資源)を時間で分けて利用しているだけで、高効率な仕組みとは言えません。私たちが提案するシナジックモビリティでは、異なるサービスが同時に提供され、さまざまなサービス間の「シナジー」が生まれます。自動運転車両を通じて、ヒト・モノ・サービスの移動に加え、データ収集を同時に実現し、超高効率化により企業・社会・ヒトに大きな恩恵をもたらします。